Das Handelsimperium der Fugger

Um die Geschichte der Fugger kennen zu lernen und besser zu verstehen, muss man noch weiter in die Vergangenheit reisen, und zwar in den Zeitabschnitt der gotischen Kultur und ihrer Wirtschaftsblüte von 1150 bis 1450.

Das goldene Mittelalter[4][5][6]

Zu Beginn des Mittelalters war es oftmals üblich, bei einem Herrscherwechsel die Geldmünzen einzuziehen und neu geprägte Münzen auszugeben. Dies bezeichnet man als Münzverrufung. Dabei wurden alte abgegriffene und beschädigte Geldstücke ersetzt. Als viele Münzstände mit der Erlangung des Münzrechts auch den Münzfuß (Maßstab, der festlegt, wie viele Münzen aus einer Gewichtseinheit Metall geprägt werden sollen und welche Zusammensetzung die Legierung enthält) selbst bestimmen konnten, änderte sich die Funktion der Münzverrufung hin zu einer indirekten Besteuerung.[8] Erzbischof Wichmann (1110 – 1192) aus Magdeburg gab Münzen heraus, die zweimal im Jahr zum Umtausch aufgerufen wurden. Dabei wurden zwölf alte Pfennige durch neun neue getauscht und drei Pfennige als Steuer einbehalten. Die Münzen waren aus dünnem Blech und nur einseitig geprägt um sie einfach einschmelzen und neu prägen zu können. Daher auch ihr Name “Brakteaten” (von lat.: bractea = dünnes Blech). Eine Folge dieser Praktik war es, dass Geldhortung zu Verlusten führte. Deshalb war man gewöhnlich bestrebt, sein Geld vor einem Umtausch ausgegeben oder (zinslos) verliehen zu haben um der Umtauschgebühr zu entgehen. Das Geld war somit ständig in Bewegung und fungierte als reines Tauschmittel. Das war auch einer der Gründe, warum die oben erwähnten sozialen Unterschiede nur auf Leistungsunterschiede beruhte: Wohlstand wurde durch Arbeit erreicht, nicht durch leistungsloses Zinseinkommen. Der notwendige Lebensunterhalt konnte mit wenig Arbeit verdient werden und nur derjenige, der nach Reichtum und Überfluss strebte, musste viel arbeiten. Die arbeitsfreien Tage lagen in dieser Zeit zwischen 90 und über 150 – trotz der Verluste beim Geldumtausch. Dies ist daran zu erkennen, dass das christliche Mittelalter neben den Sonntagen sehr viele kirchliche Feiertage hatte. Vielfach wurde auf Verlangen der Handwerksgesellen auch der Montag als arbeitsfrei eingeführt, der sogenannte “blaue Montag”. So brauchen die Handwerksgesellen in der Woche mitunter nur vier Tage zu arbeiten. Montags konnten sie “blau machen” …

Das dunkle Mittelalter[9][6]

Den Kaufleuten, die viel Geld anhäuften – mehr als sie zum leben brauchten – war die Münzverrufung natürlich ein Dorn im Auge, da sie dadurch ihre Ersparnisse verloren. Dazu kam, dass Münzverrufungen immer häufiger vorgenommen, die Prägungen immer schlechter und der Feingehalt des Silbers immer minderwertiger wurde. Die Münzverrufung schlug ins negative um und schadete irgendwann mehr, als sie Nutzen brachte. So forderten die Kaufleute statt den ständigen Münzerneuerungen eine feste Münze, die außerdem bei ihren auswärtigen Handelspartnern Vertrauen erwecken konnte.[8]

Dadurch entsteht der Anschein, dass der Schlagschatz, den die Münzherren bei der Münzverrufung erhoben die direkte Ursache der Verarmung sei, während keine Verrufung (oder nur eine seltene) für den Handel förderlich war. Kurzfristig mag das sogar stimmen. Die langfristigen Folgen eines Geldsystem, in dem die Münzen nicht mehr verrufen wurden – also gehortet und damit dem Geldkreislauf entzogen werden konnten – waren jedoch katastrophal. Die volkswirtschaftliche Notwendigkeit der Zirkulation des Geldes wurde missachtet und es wurden sogar im 16. Jahrhundert noch Münzen geschaffen, die eigens als Schatzmittel bestimmt waren. Mit dem Verschwinden der Brakteaten und dem Aufkommen von Geld, das gehortet werden konnte, verschob sich die Vermögensverteilung innerhalb weniger Jahrzehnte und die wirtschaftliche Situation der Bevölkerung verschlechterte sich massiv. Die damit einhergehende Verstärkung der sozialen Unterschiede in vielen Teilen des Landes endete Anfang des 16. Jahrhunderts in blutigen Bauernkriegen. Die Menschen konnten sich die wirtschaftliche Verschlechterung nicht erklären und die Kirche verdiente an dem neuen System immer besser und konnte ihre Machtposition als Großgrundbesitzer ausbauen. Es kam zu einem Rückfall in die Barbarei u.a. mit Hexenverbrennungen, die ab 1484 zunehmend veranstaltet und durch die Hexenbulle von Papst Innozenz VIII. gerechtfertigt wurden.[12]

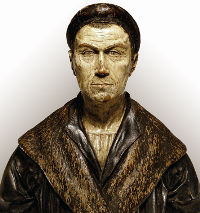

Die Fugger[2][13][6]

Augsburg befand sich im 15. Jahrhundert zentral im Wegenetz der europäischen Fernverbindungen nach Italien, nach Flandern und zu den Städten der Hanse. Handel und Handwerk blühten in der Stadt. Hier lag auch das Haus der Weber- und Kaufmannsfamilie Fugger. Jakob I. (1398 – 1469), Sohn des aus Graben im Lechfeld nach Augsburg zugewanderten Webers Hans Fugger, war wie sein Vater ebenfalls Webermeister und dazu ein gut situierter Ratsherr und Kaufmann. Er hatte sieben Söhne, von denen mehrere bereits klug für die Belange der Firma in Nürnberg, Venedig und auch im Vatikan postiert waren.

Im Jahr 1473 gastiert Kaiser Friedrich III. mit seinem 14 jährigen Sohn Maximilian auf dem Weg nach Trier auf Brautschau für den jungen Kronprinzen in Augsburg. Mittellos wie der Kaiser war, nahm er gerne die Stoffe aus Samt und Seide an, die der älteste Sohn des mittlerweile verstorbenen Jakob I., Ulrich Fugger, ihm beschaffte. Der Kaiser “bezahlte” mit der Verleihung des Lilienwappens. Von da an darf sich die Familie “Fugger von der Lilie” nennen.

1485 übernahm Jakob die Leitung der Faktorei in Innsbruck. Der dortige Landsherr Erdsherzog Sigismund von Tirol “der Münzreiche” lebte recht spendabel und war immer knapp bei Kasse, auch wenn sein Beinahmen eher das Gegenteil suggerierte. Jakob erkannte seine Chance und streckt ihm geschickt immer wieder größere Geldbeträge vor, so dass es jedoch gerade doch nicht reichte. 1486 bezeichnete der Augsburger Rat die Firma der Fugger als Bank und Jakob wurde zum Finanzier. Der Landesherr tilgte das Darlehen durch Silberlieferungen aus seiner Bergbauregion. Das Silber verkaufte Jakob auf dem freien Markt und fuhr damit hohe Gewinne ein. Der immer weiter vorangetriebene Raubbau kostete den Erzherzog schließlich Land und Thron. Sein Vetter, König Maximilian I. (der Habsburger, den Ulrich für die Brautschau mit Samt und Seite ausstattete), wurde sein Nachfolger. Auch Maximilian lebte sehr spendabel und war somit schon bald ein weiterer Schuldner Jakobs. Die Montangeschäfte gingen weiter, und Kupfer rückte in den Mittelpunkt.

Jakob wollte seine Machtposition weiter ausbauen und 1494 wurden neue Regeln der Firma “Ulrich Fugger und Gebrüder” festgeschrieben: Kapital und Gewinn mussten in der Gesellschaft bleiben, Entscheidungen waren von allen drei beteiligten Brüdern gemeinsam zu treffen, nur männliche Nachkommen waren als Teilhaber erlaubt und – ganz wichtig – es durften fremde Einlagen gegen Zinsen gemacht werden.

Der wohlhabende Fürstbischof von Brixen, Melchior von Meckau, nutzte die Gelegenheit und legte schon bald Große Summen an. Als Christ durfte er sich jedoch eigentlich nicht an den Zinsen bereichern, was ihn allerdings wenig störte. (Das Zinsverbot in der Bibel ist gewiss nicht unberechtigt, denn Zinsen bringen große Probleme mit sich: Die Problematik des Zinssystems, Verlierer im Zinssystem)

Christliche Zinsverbote in der Bibel:

Wenn du Geld verleihst an einen aus meinem Volk, an einen Armen neben dir, so sollst du an ihm nicht wie ein Wucherer handeln; du sollst keinerlei Zinsen von ihm nehmen.

2Mo 22,24

und du sollst nicht Zinsen von ihm nehmen noch Aufschlag, sondern sollst dich vor deinem Gott fürchten, dass dein Bruder neben dir leben könne.

3Mo 25,36

Denn du sollst ihm dein Geld nicht auf Zinsen leihen noch Speise geben gegen Aufschlag.

3Mo 25,37

Du sollst von deinem Bruder nicht Zinsen nehmen, weder für Geld noch für Speise noch für alles, wofür man Zinsen nehmen kann.

5Mo 23,20

wer sein Geld nicht auf Zinsen gibt / und nimmt nicht Geschenke wider den Unschuldigen. Wer das tut, wird nimmermehr wanken.

Ps 15,5

der gegen Zins leiht und Wucher treibt – soll der dann am Leben bleiben? Er soll nicht am Leben bleiben. Er hat alle diese Gräueltaten verübt, darum muss er sterben. Er ist selbst schuld an seinem Tod.

Ez 18,13

Jakob Fugger griff derweil weiter aus und nahm die Erzgruben in Oberungarn ins Visier. Kupfer, Silber, Blei und Gold lagerten dort. Er ließ moderne Schmelzwerke und Hammerwerke bauen und er ließ neue Faktoreien und Straßen errichten. Zoll und Geleitverträge wurden festgeschrieben. Das ungarische Kupfer ging schon bald in alle Welt und Jakob Fugger macht in diesem globalen Geschäft die Preise auf dem Markt und dazu große Gewinne. Kupfer war damals ein begehrtes Gut. Alltagsgegenstände wie Pfannen, Töpfe und Besteck waren aus Kupfer. Handwerker, Künstler, Waffenschmieden und Kanonengießer brauchten Kupfer.

Als die Nachricht eintraf, dass der Portugiese Vasco da Gama über den Seeweg Indien erreicht hatte, stand dem Handel auch die östliche Welt offen. Auch Fugger investierte, wenn auch eher zurückhaltend, als 1505 22 Schiffe zur ersten kommerziellen Fahrt nach Indien ausliefen.

1507 wollte König Maximilian nach Rom reisen, um sich zum Kaiser krönen zu lassen. Die Reise, für die Jakob Fugger 50.000 Gulden vorstreckte, endete in Trient, da die Venezianer den König nicht weiter reisen ließen. Mit Fernsegen des Papstes muss er sich im Dom selbst zum Imperator machen. Für Jakob Fugger lohnte auch dieses Darlehen: er fordert diesmal Grund und Boden und erhielt vom “Erwählten Römischen Kaiser” Maximilian I. die Grafschaft Kirchberg samt der Stadt Weißenhorn in Schwaben. Dazu erhielt er natürlich den Adelstitel. Als Maximilian sich 1511 auch noch zum Papst wählen lassen wollte, ging das selbst dem Fugger zu weit und er versagte ihm die nötige finanzielle Unterstützung. Papst wurde 1513 Leo X., Giovanni de’ Medici.

Ein weiteres Geschäftsfeld tat sich im Pfründentransfer (von lat.: provenda = das zu Gewährende) auf. Pfründen waren eine Schenkung, bzw. das Einkommen aus einem weltlichen oder kirchlichen Amt. Jeder Kardinal, Bischof und Abt musste von seinen Pfründen eine bestimmte Gebühr an dem Papst entrichten, um seinen lukrativen Posten antreten zu dürfen. Zum Einsammeln diese Gelder, Servitien (einmalige Gebühr, die im Mittelalter von Prälaten – Würdenträger in der christlichen Kirche – bei ihrer Bestätigung durch den Papst zu entrichten war) und Annaten (Abgabe des ganzen, später des halben ersten Jahresertrages eines neubesetzten niederen Kirchenamtes an den Papst) genannt, war das Netz der fuggerschen Faktoreien geradezu ideal. Die Summen wurden durch die römische Filiale an die Kurie (Gesamtheit der Leitungs- und Verwaltungsorgane des Heiligen Stuhls für die römisch-katholische Kirche) ausbezahlt. Das brachte einen Wechselkursgewinn und Bankgebühren. Auch beim Handel mit Ablassbriefen, mit denen sich Sünder vermeintlich vor der Hölle oder dem Fegefeuer freikaufen konnten, sah Jakob einen einträglichen Markt und finanzierte die Abgaben vor. Seine Firma bezahlte außerdem Papst Julius II. die Anwerbung der Schweizer Garde und erhielt 1509 den Zuschlag für die Pacht der päpstlichen Münzprägung. Das brachte Jakob Fugger jedoch weniger große Gewinne und dafür schlechte Nachrede als Wucherer ein. Als dann der Fürstenbischof starb und seine Verdeckten Einlagen in der Fuggerbank ans Licht kamen, artet dies in einen Skandal aus und der Papst forderte die schwarze Kasse für sich, was für die Bank die Pleite bedeuten würde. Nur eine Intervention durch den Kaiser Maximilian konnte das Unheil, das der Fuggerbank drohte, noch abwenden.

1518 war es an der Zeit, einen Nachfolger für den Kaiser Maximilian I. zu finden. Das wollte strategisch geplant sein. Maximilians Enkel Karl, der König von Spanien, sollte diesen Platz einnehmen und nicht Franz, der König von Frankreich. Eine Mehrheit der deutschen Kurfürsten für den Spanier zu gewinnen würde zwar sehr teuer werden, doch Fugger trieb die Gelder auf, bzw. streckte einen großen Teil selbst vor. 1519 wurde Kaiser Karl V. in Frankfurt dann einstimmig von den sieben Kurfürsten des Reiches gewählt.

Anhänger Luthers (der 1517 seine Kampfansage gegen gegen Missbräuche beim Ablass und besonders gegen den geschäftsmäßigen Handel mit Ablassbriefen in 95 Thesen fasste), Humanisten, Hochadel und Reichsritter ging das menschenverachtende Treiben der Monopolisten, Kupferbarone, Ablasskrämer und Preistreiber irgendwann zu weit und sie wollten endlich durchgreifen. Der Nürnberger Reichstag begrenzte 1522/23 das Kapital von Handelsfirmen auf 50.000 Gulden und verbot fremde Einlagen und das Reichsgericht verklagte neben den Fugger noch fünf weitere Unternehmen wegen Monopolvergehen. Das ging Jakob zu weit und er schribt einen Brief an Karl V., in dem er den Kaiser darauf hinwieß, dass er die Römische Krone ohne ihn nie erlangt hätte. Die Monopolklage war wenig später vom Tisch und der Kaiser garantierte in einem Edikt (von lat.: edicere = verkündigen) die volle und uneingeschränkte Kaufmannschaft.

Jakob Fugger baute innerhalb weniger Jahre Monopolstellungen in vielen Bereichen auf. Darüber hinaus brachte er den Adel durch Zinsleihgeschäfte in gezielte Abhängigkeiten, so dass immer neue Kredite nötig waren, um alte Verbindlichkeiten zu zahlen. Selbst der Kaiser war so hoch verschuldet, dass ihm eine eigenständige Politik nicht mehr möglich war. Diese Beziehungen waren darüber hinaus nützlich, um Konkurrenten auszuschalten oder Streitigkeiten zu Gunsten der Fugger zu wenden. Auch im religiösen Bereich gewann er immer stärker an Einfluss und bestimmte später die Wahl von Bischöfen und die Besetzung des Papststuhls. Die Bevölkerung lebte in bitterer Armut und musste hungern. Es wird verständlich sein, dass die Fugger im Volksbewusstsein um diese Zeit längst schon als Geldwucherer galten. “Fuggerei” zu betreiben, war die Bezeichnung für das Wuchergeschäft des Geldverleihens.

So verwundert es auch nicht, dass selbst den Fugger ihr Schaffen nicht ganz geheuer war und sie versuchten, sich von den moralischen Makeln der Geschäfte reinzuwaschen. Sie kauften den gewandten Rethoriker Johannes Eck, der mit dem “angemessenen Zins” argumentierte, der dem Kapital zusteht und die kapitalistische Idee vom leisutngslosen Einkommen verteidigte.

Jakob Fugger musste sich der Frage stellen, ob sein Gewinnstreben mit der Forderung nach dem “gemeinen Nutzen”, also dem Wohl der ganzen Gesellschaft, vereinbar war. Er musste sich auch fragen, ob ihm “Gut vor Ehre” ging, obwohl die ungeschriebenen Normen dieser Zeit “Ehre vor Gut” vorschrieben. Jakob war ein Profiteur, der Lebensmittel, Ware und Rohstoffe aufkaufte, um das Angebot künstlich zu verknappen. Um dennoch den guten Charakter des Monopolisten hervorzuheben, legte er 1511 auf einem “Konto St. Ulrich” 15.000 Gulden für Stiftungszwecke beiseite, was eine recht bescheidene Summe ist, wenn man bedenkt, dass er allein aus den ungarischen Kupferminen wahrscheinlich einen Reingewinn von anderthalb bis zwei Millionen Gulden erwirtschaftete (nach heutigen Maßstäben etwa 300 bis 500 Millionen Euro).

1521 legte Jakob Fugger in der rechtlichen Regelung der Fuggerei-Stiftung fest, dass fleißige, schuldlos verarmte Augsburger katholischen Glaubens in der Fuggerei aufgenommen werden sollen. Jeder Bewohner erhalte eine bis auf das Essbesteck voll ausgestattete Wohnung zu einem Preis von einem Rheinischen Gulden Jahresmiete (damals der Wochenlohn eines gelernten Maurers). Dafür verpflichten sich die Bewohner jedoch, dreimal täglich für die Stifterfamilie zu beten (Paternoster, Ave Maria, Credo). Im Sinne des frommen Kaufmanns war dies gwiss ein gutes Geschäft. Seit dem 30. Dezember 1525, als Jakob Fugger einsam starb, sprechen rund 150 Mieter täglich über 400 Gebete für sein Seelenheil – und das seit fast 500 Jahren.

Neben der Fuggerei wurden von der Familie noch weitere Stiftungen ins Leben gerufen: Die Fuggerkapelle bei St. Anna, die St.-Moritz-Prädikaturstiftung, die Schneidhaus-Stiftung, die Spitalstiftung Waltenhausen).[17]

Unter diesen Aspekten möge sich der geneigte Leser abschließend den Bericht des Magazins “Focus-Online” zum 550. Geburtstag Jakob Fugger II. “der Reiche” betrachten um sich ein Bild zu machen, wie Menschen, die der Gesellschaft mit ihrem egoistischen Handeln schaden, als Wohltäter dargestellt werden können:[3]

Weiterführende Artikel:

Goldene Zeiten kommen wieder